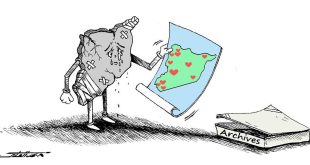

كلنا نعرف أن الإبداع حالة فردية، لذلك ترى المبدعين فرادى، وانصاف الموهوبين تراهم جماعات، شلل وعصابات. والمؤسسات المعنية بالثقافة، سواء كانت وزارات ” وزارة الثقافة”، أو اتحادات “اتحاد الكتّاب العرب”، أو صحف ” تشرين، الثورة، البعث، المعرفة، الأسبوع الأدبي”، ليست بعيدة عن تلك الشللية!! ولم يكن هينا على عبد الحميد أن يورطه الشعر في انتماءات جانبية، فبقي هناك، في قرية التركمان التي تبعد عن الرقة أكثر من قبلتين، وأقل من لهفة. “يرفع نخب الوقت الضائع، ويوزع الفراغ بالتساوي على حراس الجهات الأربع” وكأنه مصاب برهاب الأمكنة!! “يلوك سبلا واسعة، ويبصق وصولا متأخرا”، ثقافته مسافة طويلة، لا يمكن لجليسه أن يقطعها بلقاء واحد. في حديثه احتراق متعمد لكل غابات الأفكار العشوائية. لم يسع يوما أن يسجل على أحد تفوقا في سباق المعرفة، كان يسابق ذاته، والزمن الرديء، حتى لا يتلوث بتلك الرداءة التي لم ينج منها أحد تقريبا!! “ويعزّي جراح هذا المغني / أن تراه مضمّدا بالأغاني”. وهاهو، وقد تجاوز العقد السادس من العمر، وما زال غبار الطباشير يلون خطوط يديه.

فالحياة كما يقولون: ليست بحثاً عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات، وقد صنع عبد الحميد عبد الله أجيالا متعاقبة من الطلبة. وحين لاحت أعراض العتمة على أطراف البلاد، حمل ما تيسر من الطباشير، وترك البلاد لقياماتها المفتوحة على احتمالات الخراب، متعثرا بأسئلة والدته التي لم تتوقف إلى أن تأخر الدمع في عينيها، فنكأت جرح غربته، وكتبها:

عِدِينِي بِعَيْنَيْكِ يَوماً لِأَحْلُمَ بِالطَّيِّبَات.

عِدِينِي، فَعُصْفُورُ وَعْدِكِ أَطْيَبُ مِنْ عَصَافِيرَ فِي اليَدِ بِالعَشَرات.

تَقَاسَمَني الرَّاحِلُونَ وَالْغَائِـبـُونَ وَالْمُبْعَدُونَ.

والّذِينَ قُصِفُوا فِي الفَلَاةِ بِالطَّائِرَات.

وَالّذِينَ قَضَوْا دُونَمَا كَفَنٍ! سُلِبَتْ مِنْهُمُ السّيِّئاتُ والحَسَناتُ وَالذِّكْرَيَات.

وَلَمْ يَبْقَ مِنِّيَ فِيَّ/ سِوَى وَطَنٍ بَعْثَرَتْهُ الْمَشَارِيعُ وَالْأُمْنِيَات.

عِدِينِي أَجِدْ فِيكِ أَشْلَاءَ مِنْ حُلُمِي. وَلَعَلَّيْ سَأَرْضَى وَيُرْضِيكِ بَعْضُ الْفُتَات.

عِدِينِي، وَإِنْ شِئْتِ لا تَصْدُقِي!

أَخْلِفِي الْوَعْدَ!

لَسْتِ أَوَّلَ مُخْلِفَةٍ وَعْدَهَا فِي الجمِيلاتِ، فِي المُخْلِفاتِ الْكًثِيرَاتِ

كُلُّ النِّسَاءِ أَخْلَفْنَنَا مِا وَعَدْنَ! وَلَسْتُ بأَوَّلَ مَنْ ذَاقَ إِخْلَافَهُنَّ،

وَثَمَّةَ ألفُ اعْتِذَارٍ لَهُنَّ، يُطْعِمْنَ أوْلَادَهُنَّ مِنْ جُوعِهِنَّ وُعُوداً

ومن حُبِّهِنَّ وُرُوداً/ فَأَيْنَ أنا! أَيْنَهُنّ! وأين أرى الباقيات؟

أين أرى الصّالحات؟/ وَأُمِّيَ مِنْهُنَّ! لكنّها أخلفت وعدها

وَعَدَتْنِيَ أَلَّا تَمُوتَ وَمَاتَتْ، فَصِرْتُ عَجِيّاً، وَظَلَّتْ مِنَ الطَّيِّبَات.

كَمْ دَعَتْ أنْ تَمُوتَ، قَائِلةً: ياعَجِيُّ. وَمَاتَتْ، وَصِرْتُ المَوات!

وَكانَتْ تَمُوتُ في آخر أحلامها/ ثمّ تَصْحُو لِتَسْأَلَ:

هَلْ عَادَ هَذا البَعِيدُ حَمِيدُ؟

فَخُذْ من حَياتِي حَياةً، وَخُذْ مِنْ حَنِينِي حَنِيناً وَهَات!

فَيَا وَيْحَ قَلْبِي!/ وَيَا وَيْحَهُن! مَا أَكْثَرَ مَا يَتَعَلَّلْنَ!

لَمْ تَفْنَ عِلَّاتُهُنَّ، فَهُنَّ الْحَيَاة.

كل الكتاب، والشعراء الذين عرفتهم رسموا لحياتهم حدودا واسعة، أمال، طموحات، علاقات، إلا عبد الحميد، وهنا لم أضع إشارة تعجب، لأنني أعرف السبب، وهو أن عبد الحميد لا يريد أن يكون كل شيء. فهو المعلم أولا، وبعد ذلك كل شيء ممكن. الأجمل في عبد الحميد، أنه على المستوى المعرفي كان حرا، ولم يساوم على حريته الإبداعية. والحقيقة أن المنابر لم تتجاهله، هو الذي فضّل الابتعاد عن ضجيجها، ولم يكن يخشى على اسمه من النسيان، لأن بصمته في عالم الإبداع بصمة فريدة، سواء في الشعر، أو المقالة.

هذا هو عبد الحميد عبد الله الذي في خاطري، كتبت عنه عدة مقدمات، ولم أستطع أن أكتب خاتمة واحدة!! يبدو لي أن الصداقة الحقة لا ختام لها.

مجلة قلم رصاص الثقافية

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.