محمد سعيد حسين ليس كسراً متبدلاً، كما هو العنوان الذي حمله أحد كتبه، إنه جبيرة كلامية ، يمكننا أن نضعها على كسور أرواحنا التي انهكتها الحرب. منذ أن رأيته أول مرة، شعرت بذلك الطفل الذي يتوارى خلف تلك القامة الفارعة، وحين قررت أن أحاوره، حضر ذلك الطفل بكامل أناقته، فاضطررت أن أقتبس مقطعا من أحد نصوصه الذي يحمل عنوان (بلدي .. وحبيبتي) لأقدمه بلغته:

(حفظت عن ظهر قلب جميع كتب التربية التربية القومية الإشتراكية التي رافقتني طيلة حياتي الدراسية، وكذلك كتب التاريخ التي تتغنى بأمجادنا الغابرة في الشرق والغرب!! وحفظت رسم حريطة الوطن العربي بكل تشوهاتها التي أورثها لنا الاستعمار والامبريالية، استيقظ في الصباح أردد الشعار ثلاث مرات، وألعن الرجعية ثلاث مرات، وأسقط أمريكا والأمبريالية ثلاث مرات، وأدعو الإله أن يغرق ما يسمى بـ(إسرائيل) في بحور من الظلمات ثلاث مرات، ثم أبدأ باستعراض صور السادة المسؤولين عنّا و علينا ، أصبح عليهم سيداً سيداً .. أطلب رضاهم، سيداً سيداً.. ومن يخرج منهم عن الصف أو النسق، لأي سبب كان أمزق صورته شر تمزيق، وأكتشف ببراءة كم كان فاسداً، وكم كنت مغفلا؟! هذه هو أنا يا سادتي، فهل بعد هذا .. يستطيع أحد أن يقول عني أنني من ( هدوك الجماعة)؟!)

ـ ماذا تعني بالنسبة إليك ممارسة فعل الكتابة؟

لم أسأل نفسي يوماً هذا السؤال، وها أنت تباغتني به وتدفعني للتفكير بجواب!. ربما يكون هذا الفعل هو الحياة البديلة عن حياةٍ لا نزال نحلم أن نحياها.. ونمارس هذا الحلم بالكتابة.

ـ ما هي الكتب التي اتّكأتَ عليها لدوافع فنّيّة؟

أغلب الكتب التي قرأتها راكَمَتْ في ذائقتي ووعيي الفنّيّ والمعرفيّ، وبالتالي تجربتي الكتابيّة، بيد أنّه ثمّة كتب تخصّصيّة لا يمكن لأيّ مبدعٍ الاستغناء عنها لضرورات فنّيّة وتقنيّة ككتب التاريخ والجغرافيا والفلسفة والقانون والنّقد والدّراسات والأبحاث التي تعنى بالطب والفيزياء وغيرها من العلوم والمعارف، وفي هذا السّياق كتبتُ عدداً كبيراً من المقالات والدراسات التي تعنى بمناهضة التمييز والعنف الاجتماعيين والحقوقيين ضدّ المرأة والطّفل، وكان من الطبيعي أن أغني عملي وهاجسي بالاطّلاع على كل ما له علاقة بهذا الشأن في الدّستور والقوانين المحلّيين، وكذلك بعض الدساتير والقوانين العربيّة والعالميّة سواء الوضعية منها أو تلك المستمدّة من الشرائع والأديان إضافةً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصّلة، وفي المعطى الفنّي كثيراً ما وجدتُ في الموروث الشّفاهي الشّعبي روافد فنّيّة وإبداعيّة ساهمت في إغناء تجربتي الكتابيّة.

ـ تكتب الشعر والقصّة والمقالة، في أيّ فنّ من تلك الفنون تجد نفسك؟ أو لنقل في أيّ حقلٍ من تلك الحقول تشعر بالمسؤوليّة أكثر؟

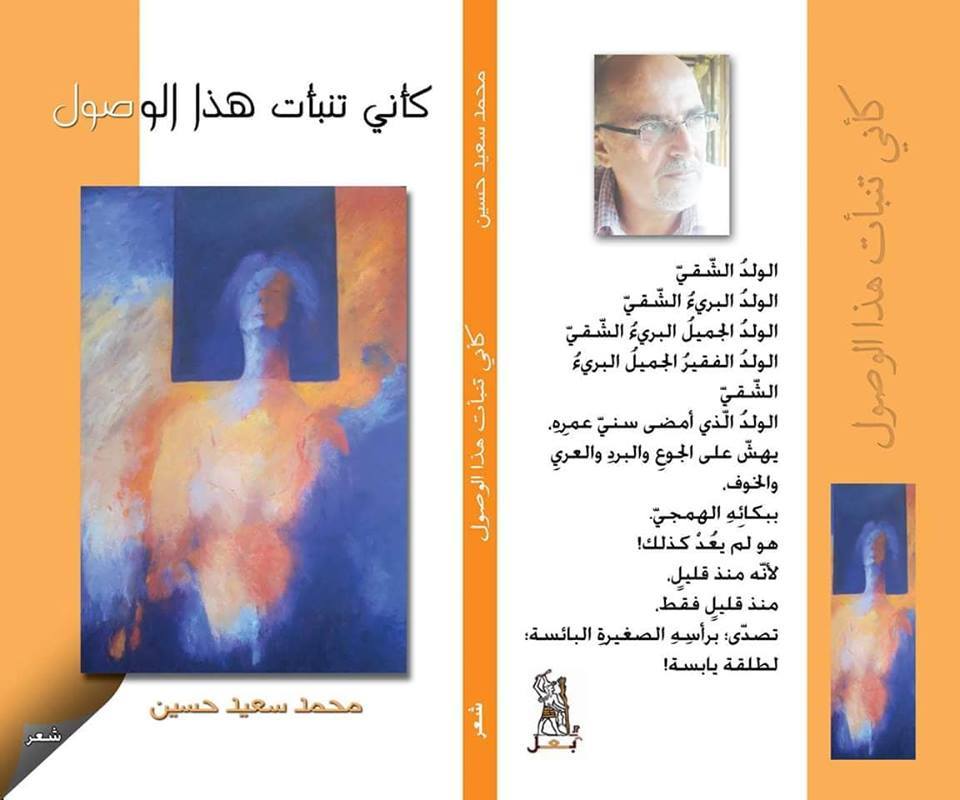

أغلب نصوصي في الأجناس الّتي ذكرتَها ابنةُ لحظتها، بهذا المعنى أجد نفسي في كلّ ما كتبتُ، ولكن لم يأتِ بعدُ النّصّ الّذي أجد نفسي فيه بغض النّظر عن جنسه، وربّما لن يأتي، أمّا عن الشّعور بالمسؤولية فهو حاضرٌ في كلّ ما أكتب وإن كنتُ أخشى الشّعر أكثر، وأتهيّب نشره بدليل أنّني أصدرتُ عملاً قصصيّاً عام 2005 وانتظرت حتّى العام 2015 لأصدر أول عملٍ شعريّ لي، ضمّنته بضعة قصائد منتقاة من نصوصي القديمة، ولا زلت أخشى لقب “شّاعر”.

ـ في ظلّ الرّقابة الصّارمة على الأدب، هل يمكن اعتبار ما تنجزه أنت وغيرك من أدباء بلاد العرب أوطاني، أدباً، من حيث أنّ الأدب الحقيقيّ مشروطٌ بالحرّية؟!

أرى أنّ شعراء بني عذرة كانوا خصاة فندبوا عجزهم بنصوصٍ زاحفة على تخوم عفّة بلهاء.. هل نحنُ خصاة؟!

أشكّ في ذلك وأستبعده تماماً، نعلم جميعاً أنّ الاستبداد لا يجيزُ الفحولة إلاّ لمن ينتظمون في صفوفه، ولا يُسمحُ “للرّعايا” بالتّكاثر إلاّ بتوجيهاتٍ من الباب العالي، لكنّ الإنسان هنا استطاع أن يجد وسائله للالتفاف على تلك التوجيهات.. استطاع أن ينجزَ ويبدع في الفنون جميعها، وفي الحبّ كذلك.. السّوريّون لا يستطيعون أن يموتوا حتّى لو أرادوا ذلك..

لعلّك لاحظتَ كمّ المواهب الإبداعيّة الّتي أتاح لنا “الفيسبوك” التعرّف عليها، أجزم أنّ كثيراً من الأدباء السّوريين والعرب “المغمورين” يكتبون نصوصاً في مختلف الأجناس ترتقي إلى العالميّة في سويّتها الفنّيّة والإبداعية، ولن تسألني عن الأسماء بالتّأكيد، لأنّك تعرف منها ما يزيد عن حاجتك لإحراجي في هذا الأمر..! البقاء للأقوى فعلاً.. السّوريون هم الأقوى.. وكلّ الشّعوب كذلك، والاستبداد زائلٌ ولو بعد حين!.

ـ علاقة المثقّف بالسّلطة علاقة ملتبَسة، برأيك لماذا هذا الالتباس؟

ربّما يتضمن جوابي على سؤالك السّابق إجابة بشكل ما على هذا السّؤال، ففي الوقت الّذي تسعى السلطة لتجيير وتسخير كلّ مقدرات البلد من بشر وحجرٍ وشجر لخدمة بقائها واستمرارها، يقف المثقف الّذي لم يسمح لنفسه بالانخراط في ركبها وخدمة مصالحها، على الضقّة الأخرى، وهو بهذا يضع نفسه في موقع الخصم من وجهة نظرها، ما يجعل هاجسها الدّائم التّضييق عليه بكلّ السّبل المتاحة.. وهي كثيرةٌ وأليمةٌ جداً كما نعلم جميعاً.

ـ الكل يتحدث عن أزمة في المؤسسات المعنية بالثقافة، أين تكمن هذه الأزمة؟

تعاني المؤسسة الثقافية الرّسمية ـ كغيرها من مؤسسات الدّولة ـ من خضوعها الكامل لمشيئة السّلطة وخطابها وهاجسها المنوّه عنه أعلاه، وبالتالي لا يمكن لها أن تغرّد خارج السّرب، حتّى لو توفرت لدى بعض إداراتها النوايا الطيبة للقيام بفعلٍ ثقافيّ صرف. وتعاني المؤسسات غير الرّسمية من انعدام التمويل أو الدعم بكل أشكاله، فضلاً عن العراقيل الكثيرة الّتي تصادفها أثناء ممارستها لعملها، وهي عراقيل معروفة للمهتمين كلهم.

ـ ما هي المحطات الأكثر تأثيراً في حياتك؟

ربّما تكون الفترة الواقعة ما بين 2005 و2009 الأكثر تأثيراً، لأنّها الفترة التي انخرطتُ فيها مع عدد من المتطوعين السوريين من جميع المحافظات، في مناهضة العنف والتمييز الحقوقيين والقانونيين والاجتماعيين ضد المرأة والطّفل حيث توّجت جهودنا بإسقاط المادة 548 من قانون العقوبات السوري الّتي كانت تُحِلّ مرتكب جريمة الشرف من العقوبة، كما أسقطنا مشروع قانون الأحوال الشّخصيّة “الوهّابيّ” الذي كانت حكومة العطري تعدّه ليكون بديلاً كارثيّاًعن القانون الحالي على رداءة كثيرٍ من موادّه.

هذه الفترة أفادتني كثيراً في الاطلاع على القوانين والتشريعات السورية وغير السورية كما أسلفت سابقاً. وهي الفترة ذاتها التي أصدرت فيها كتابي الأول مجموعتي القصصية “مكاشفات زهرة الدفلى 2005”

وكان تأسيسي ـ بمشاركة عدد من الأصدقاء ـ لنادي الرسم المجاني للأطفال في طرطوس عام 2008 إحدى أجمل وأهم المحطات في حياتي.

ـ هل تجد فرقاً بين الأدب الّذي تكتبه النساء والأدب الذي يكتبه الرجال؟

بالتأكيد يوجد فرق له علاقة بالبنيتين الفيزيولوجية والسّيكولوجية المختلفتين لدى كلّ منهما.

ـ المتابع لكتاباتك النثريّة يجد أنّ السّخرية حاملها الموضوعيّ، هل يمكننا القول أنّ رسالة الأدب السّاخر، أسرع في الوصول إلى القارئ من رسائل الأدب الرّصين؟

ربّما تصل أسرع، بيد أنّني ألجأ إلى السّخرية لأسباب أخرى مختلفة كلّيّاً.. السّخرية بالنّسبة لي هي بكائي الّذي “قد” يضحك القارئ.. لنقل أنّني أعالج وجعي بالسّخرية منه.. ولعلّك لاحظت أنّني أسخر من “أناي” ولم أستخدم في نصوصي الساخرة سوى ضمير المتكلّم، وأستطيع الزّعم بأنّ قارئي يستطيع أن يُسقط كثيراً من نصوصي عليه، ليرى وجعه في كثير منها.. ويبتسم.

ـ فضاؤك السّرديّ يمكن تسميته فضاءً واقعيّاً يعالج الأحداث والمشاهدات اليومية أكثر مما يعالج المتخيّل، لماذا؟!

لأنني بكل بساطة، أرى في رداءة واقعنا السوري ما يفوق الخيال في غرابته ولا معقوليته، وهذا الشعور ليس وليد الحرب القائمة.. بل رافقني منذ تفتّح وعيي على هذا الواقع التّعس.

ـ ما هي الأبواب التي تفتحها لك القصيدة حين تباشر في كتابتها، باب الشوق، الحب، الطفولة، الأسئلة، المكان، الدّهشة…؟

عندما تأتي القصيدة تَغلق كلّ الأبواب، وتَفتح باب الشّعر.. وحسبي هذا…

ـ هل صحيح أنّ القصيدة تتغذّى من الأمكنة؟ ما هو أثر المكان في شعرك؟

القصيدة تنطلق من المكان لتجوب كلّ الأمكنة وتحيلها إلى مراتع جمال، والمكان حاضر في شعري فعلاً، وها أنذا أحلم أن يحضر شعري في كلّ مكان.

ـ هل تفكّر بالقارئ حين تكتب؟

حين أكتب لا أفكّر إلا بالنصّ الذي أشرع بكتابته، وبعد الانتهاء منه يحضر القارئ بكلّ عسفه وجبروته عبر مراجعتي لما كتبت، وكم من نصوصٍ كتبتها وقام هذا القارئ بنسفها تماماً..!

ـ يقول مالارميه: القصيدة سرّ، وعلى القارئ أن يبحث عن مفتاح، هل يحق لي كصحفيّ أن أسألك عن مفاتيح قصيدتك؟

أعلم أنّك قارئٌ وشاعرٌ وروائيٌّ أولاً، وصحافيٌّ ثانياً، لذلك سأترك للأوّل أن يعمل بنصيحة مالارميه ويجد تلك المفاتيح ليهديها للثّاني.!

شاعر وكاتب سوري | خاص مجلة قلم رصاص الثقافية

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.