إذا كانت الرواية في أبسط توصيفاتها، أقلّه بالنسبة لنا في ما يطبع فصول مشهدنا الإبداعي العربي،وكيف أنه يرتكز على القصيدة بوصفها ديوان العرب،كما هو شائع ومعروف،فإنما هي، أي الرواية مجرد دخيل ووافد، مع أن مغلب التجارب اليوم باتت تنزع صوب هذا الجنس التعبيري،وتسخّر له الجوائز والأموال ،لتحفيز الكتابة فيه والانتماء إليه.

علما أنّ ثمة إشكالات جمة تطرح ،وأسئلة غزيرة،لم تزل عالقة، دون وجود إجابات شافية لها، لحد الآن فيما يرتبط بجدلية التقليد وخصوصية بصمة المنتج الروائي العربي.

قصدت القول أنّ جنس الرواية مهما سطعت أنجمه في سماء مشهدنا الأدبي، يقبع في قفص اتهام، ويرميه المهتمون بأجناسية الأدب وأشكاله،بلعنة التبعية للآخر وتقليده، تكريسا لصوت غريب عن أبجديات لغة الضاد وهويتها.

لا يعني هذا أني ضد الرواية، كون الانفتاح ضرورة وجودية ،ولا تطور للمجتمعات في غيابه أو إغفال وظيفته المحورية.لكني ضد من يهجرون الشعر والقصة باعتبارهما دعامتين أساسيتين، في الهوية الثقافية العربية ،إجمالا، خاصة، إذا كان مثل هؤلاء،قادرين على العطاء فيهما، ليسقطوا بالنهاية في فخّ تصنع الكتابة الروائية،ويهيمن وازعهم التجاري، في هذا المضمار،ويزيد تعطّشهم إلى الجوائز السخية المعدة أصلا لأهداف خسيسة،مخربة للعقل العربي، عاصفة بروح القصة والشعر.

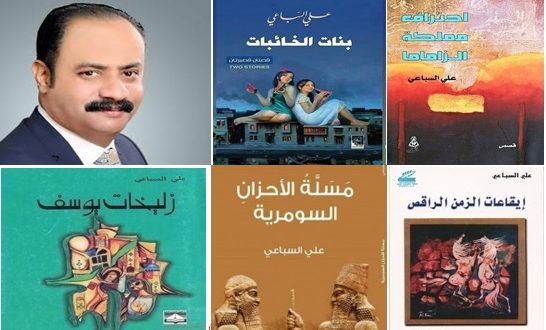

يعد القاص العراقي علي السباعي، أحد أبرز الأصوات، وقد استطاع إخراج السرد العربي من كلاسيكيته، والتأسيس لمنظومة مفاهيمية جديدة، تخلخل قناعاتنا، ومجمل ما تنشدّ إليه الذاكرة العربية، في لحمتها بهذا الفن الذي يحلّ ثانيا،من حيث التراتبية، لا المفاضلة، في الحقل الأدبي العربي والثقافي على حد سواء.

كونه أفلح في إذكاء الذائقة والوعي، ضمن الحدود التواصلية في الممارسة الإبداعية الرصينة الواعية،باعتماد هذا النوع التعبيري الذي هو القصة والأقصوصة،الأكثر شعبية واتّساعا، ووفّق نوعا ما في انتشال تركيبة من المعارف والفنيات، إلى آفاق أرحب للكتابة وترجمة المكنون.

إنه فكاك نوعي وموضعي ،من مأزق قشيب السرد وقواعده المرتكنة إلى أس عقلي رجعي وماضوي، منزو ومغلق بالتمام، يرفض الانفتاح كشرط أساسي للخدمة الإبداعية، على نطاق إنساني لام.

نقرأ لعلي السباعي،في موضع من مجموعة ( بنات الخائبات) قوله:[ أثناء ذلك حضر جنوده،وجوههم واحدة ، أشبه بلوحة جمهور بلا وجوه للفنان تسونهيسا كيموا،برفقتهم فتاة ترتدي عباءة سوداء فوق بدلة زفافها يحيط بها الجنود مثل إحاطة الغيوم بالبدر،سألت ذات يوم جدّتي لأمي:”لماذا ترتدي العروس ليلة زفافها بدلة بيضاء؟”. قالت جدتي: “إن الأرواح الشريرة تحلق ليلة الزفاف بكثرة فوق رأس العروس،لذا ترتدي العروس بدلة بيضاء تطرد بها الأرواح الشريرة لكون الأرواح الشريرة تخاف البياض”.](ص)17.

وإذن من نظير هذه الأسلوبية، وانبثاقا عنها، تتوالد وتتناسل دوال معنى المختلف ،في الكتابة السردية العراقية عموما، ولدى علي السباعي بشكل خاص.

معاني تزلزل وتفكك وعينا في جملة ما حقنتنا به الرؤى العميقة، لقصص ضاربة في متون الأرشيف القصصي العربي، على اختلاف وتنوع خطاباته، مقدّسة كانت أم رمزية أم قائمة على الاصطدام الحضاري، في دورته الفلكية، وكذلك زخم التعالق والتواشج مع التجارب الإنسانية الأخرى،ومن ثم رفد التاريخ الجمالي والأدبي المعرفي، تبعا لتعاقب وتوالي الحساسيات والأجيال.

في مدينة عريقة كبغداد، ووطن عروبي كالعراق، لا معنى للبياض الأليق بأعياد التاريخ العربي في ذبحاته المكرورة، وأعياد نزيف إنسانية الكائن وانكسار هويته، عند عتبات الإيديولوجية المنقوشة بغطرسة وسادية الطغاة، سوى ذلكم المعنى المتسامي بالبياض، درجات في الغيب والجنائزية والغرائبية، المُشعْرِنة للواقعي، تماما، كما يحصل مع علي السباعي، في أكثر من مناسبة ،وثلة من طينته، سواء بين المجايلين له، أو من سبقوه، أو في سرب من يجدفون وفقا لتيار القصيدة الحداثية التي وهبت نفسها، لما راح يدعي “ميليشيا الثقافة” في تمجيد رهيب للخراب، ونضال مستعر ضد راهن الدموية والفوضى والاضطراب.

نقتبس له، من موضع آخر، عن مجموعة (زليخات يوسف) ،الومضة التالية: [ تخلصت مريم حبيبتك من ذاتها ـــــــ فرديتها وتوحّدت معك، خرجت ذاتها لتدخل بذاتك ،غادرت حبيبتك ظمأها إلى ارتوائك،إلى وجودها المليء بك…لهذا أصبحت كما يصفك ابن عربي…

لكنهم كانوا يرددون دوما: لا يهم لون القط مادام يصطاد الفئران ،من يومها وأنا أغني على ليلاي،ولم آخذ ثأرها ولا ثأر جدي،وتفرّق دمها، وضاعت هيبتها أمام أنفسنا، قبل أن تضيع بين بطون وأفخاذ القبائل](2).

باعتماد كهذه تقنيات وميكانيزمات، تكتمل خيوط اللعبة السردية، لدى القاص علي السباعي، كإنسان واع جدا بقوانين وقيود وإكراهات الراهن، وكذات في ظمأ سرمدي، لينابيع الموروث، بحيث لا يكّف ينهل من عوالم الموغل في الذاكرة،ليستثمره استثمارا ذكيا، حسب ما تنتج وتثوّرُ عنه لغة جديدة ومعانٍ قريبة جدا من الإدراك العربي،متوسلا خطاب الانغماس في كتابة نوعية مختلفة، تحتفي بالبياض وترسم عوالم للمعنى الشارد أو الهارب، مثلما ترسمه،ذات مشكّكة وقلقة،تدفع بثقافة البياض ،في انجذاب واع، إلى أولويات الانتماء، آفاقا واعدة ونضرة تزرع في عقل وقلب المتلقي العربي، حيثما تواجد، آمل كتابة البياض والثأر، لا كما تمليهما الذاكرة، وإن انتعشت الأنامل بمخزونها، لا بل كتابة ذات تتنفّس ملء الرئة، فن القصة،وترتقي به فوق الحياة ،كعنوان فلسفي ووجودي،لعالم نناضل من أجل قلب معاييره وبتر يد سلطته،كضرب من انقلاب إبداعي يمنح البياض والثأر طوباوية وغائية أكثر.

هامش:

(1) ـ عن قصة فرائس بثياب الفرح، مجموعة بنات الخائبات، ص17.

(2) ـ عن قصة مريم البلقاء، مجموعة زليخات يوسف،ص 7.

*أنظر المجاميع القصصية لعلي السباعي.

مجلة قلم رصاص الثقافية

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.