قررت أخيراً أن أضع حداً له، وداهمت مسكنه عند منتصف الليل، كان مستلقياً فوق طاولة خشبية، وقبل أن يعي ما يدور حوله قبضت عليه، وضعت الأصفاد في ساقه الوحيدة، وغطيت رأسه، وسقته أمامي فمشى دون أدنى مقاومة، ربما لعشرة طويلة بيننا، لقد كان بسيطاً جداً، ولا يوحي مظهره أنه يُشكل خطراً، لكن الحياة علمتني أن المظاهر خادعة أحياناً..

في غرفة التحقيق رميت أمامه ورقة، وقلت له: اكتب.

قال: ما أنا بكاتب..

قلت: اكتب..

قال: ما أنا بكاتب!

قلت: اكتب وإلا سأفصد وريدك، وأجعل حبرك يسيل قطرة.. قطرة.

قال: فك قيدي، وانزع الغطاء عن رأسي.. ففعلت.

نظر حوله، فرأى ورقة بيضاء، تركتهما معاً، وخرجت.

كنت أراقبه عبر كاميرا مخفية في إحدى الزوايا، بدا مرتبكاً خائفاً، نظر حوله، تفحص المكان كلص، ما هي إلا لحظات حتى بدأ صريره يُزعجني، وقد جاء في اعترافاته التالي:

ـ أنا الموقع أدناه قلم بن قلم، أقر واعترف أنني خلال مراهقتي كنت أسير بحذر شديد، وأكتفي بتصفح الجرائد وقراءة ما يقع بين يدي من كتب، وما كنت أظن أن القراءة ستفسدني، وتقودني إلى وجهة أخرى لا أقصدها، وقد سمعت مُبكراً أن ألغاماً كثيرة تُزرع بين الحروف، بين الكلمات، بين السطور، وأن عربات مُفخخة وعبوات ناسفة تُدس بين الصفحات، وقد زادني ذلك حذراً، لكني صرت أكثر طمأنينة حين علمت أن هناك فرقاً هندسية متخصصة بتفكيك المفخخات وإزالة الألغام ونزع صواعق التفجير، حرصاً على سلامة الأقلام والأوطان، فظننت أنني بمأمن، وصرت أكثر جرأة على الغوص في بطون الكتب، وكانت تلك الثقة خيبتي الأولى.

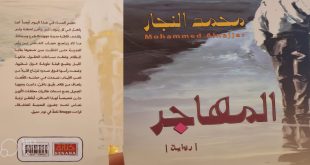

ـ “تراب الغرباء” للسوري فيصل خرتش، كانت الرواية الأولى التي قرأتها، واستطاع خرتش أن يأخذني إلى عالم القراءة، وصرت كلما قرأت كتاباً وأعجبني، أسأل نفسي كيف يكتبون، من أين يأتون بهذه الكلمات، وما أن أدمنت القراءة حتى تحفزت مُخيلتي، ورحت أحاول التعبير عما حولي وما يجول في خاطري بطريقة مختلفة، فوجدتني عاجزاً عن التعبير، إلا أن جرعة أسى زائدة سببها تآمر عائلي بعثرت كل الأفكار في رأسي على الورق، كلمات.. كلمات تسير على غير هدى، تشق طريقها في صفحة A4 بكر، أغرى بياضها الناصع الحروف فانتصبت، واصطفت إلى جانب بعضها، غامرت وكنت أظن أنها مجرد نزوة عابرة، ثم ورقة بعد ورقة وجدتني متورطاً بالكتابة، ولم أكن أعلم أنها ستصير يوماً دليل إدانتي حين يُقبض علي بالجرم المشهود وأنا أحاول تغيير المجتمع بقلمي.

ـ نوبة حزن أطاحت بي فوقعت على ورقة، لم آخذ حذري من الأحزان، فهناك حيث كنت أعيش نحن مجبولون على الحزن، نتلذذ بجلد ذواتنا بسياط الحزن، نغني حزناً، نرقص حزناً، نضحك حزناً، ونخشى الفرح، عزاؤنا سبعة أيام، وعرسنا يوم وليلة، وإن صار وضحكنا نخاف، حتماً ستحل مصيبة، نتضرع السماء “اللهم اعطنا خير هذه الضحكة”، ولا يوجد عندنا فرق متخصصة بتبديد الأحزان، ولا لوحات دلالية تُحذرنا من سلوك دروبه.

ـ أقسم لك بالحروف أنه لم يكن في نيتي أن أصير كاتباً معاذ الحبر، لكن في لحظة ضعف وانكسار غرر بي الأسى يا سيدي، فوجدتني متورطاً بأمر سُيغير حياتي إلى الأبد بعد أن ضُبطت متلبساً وأنا أفض بكارة الأوراق، كان الحزن يا سيدي هو المُحرض، وقد أغراني بكثير من الفرح ينتظرني، وسأناله قبل أن يجف حبري، لكنكم كنتم أسرع من الفرح، وتُركت وحيداً بعد أن زُينت لي أعمالي.

حين فرغ من الكتابة دخلت عليه، أخذت المحضر، وكتبت في ذيل الورقة:

ـ يُطلق سراحه بضمان محل الإقامة.

ـ يُلقى القبض على فيصل خرتش.

ـ يُعمم الأسى لأنه يُسهل كشف المتذمرين والساخطين.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.